~外国人雇用の現場から~Vol.17 外国人排斥の声をどう受け止めるか

外国人排斥の声をどう受け止めるか

.

なぜ外国人排斥の声が大きくなったのか

最近、外国人排斥の意見をよく聞きます。先の参院選の影響だと思いますが、選挙はあくまで、きっかけに過ぎなかったのかもしれません。なぜ、外国人排斥の声が急に大きくなってきたのでしょうか。

外国人の犯罪や医療制度の悪用なども話題になりましたが、これらは本質的な原因ではないと思います。私は、外国人受入の増加に対して、日本の多文化共生が追い付いていない、これが根本的な原因だと思います。

本来は外国人の受入と多文化共生の推進は、車の両輪で進めなければなりません。ところが、「人手不足だからしょうがない」と、企業だけでなく自治体も、外国人受入を一気に加速しました。特にコロナ禍以降は顕著でした。

この急激な変化に、日本人の多文化共生の意識が追い付かず、全国の地域住民の不安が募っていったのだと思います。言葉も文化も違う外国人が、自分の生活圏に急に増えてくれば、不安に感じるのも当然です。意識の変容には時間がかかります。

どうすれば日本において多文化共生の意識が浸透していくのでしょうか。

.

反対意見も受け入れてこそ多様性

今回、外国人排斥の意見が日本全国で飛び交いましたが、私はある意味で良かったと思います。なぜ、外国人受入に反対するのか、様々な立場の方から様々な意見を聞くことが出来ました。

最近の多様性を重んじる風潮の中で、公然と外国人受入の反対意見を言うことは、いわばタブーでした。そのため、内心は外国人受入に不安を感じていても言いづらい雰囲気がありました。

でも、文化も言葉も違う外国人が地域で生活すると、ゴミの分別や騒音問題、医療機関や教育機関での言語対応など、実際に地域では解決すべき課題やトラブルがたくさん発生します。

全ての地域住民が、外国人受入に賛成することは難しく、反対する人がいて当然です。「多文化共生こそ素晴らしく、外国人受入に反対するなんて排外主義者だ」という雰囲気を作るのではなく、まずは反対意見をしっかり受け止めることが、本当の多文化共生に向けて大切だと思います。

.

立場が違うから、意見が違って当たり前

私は多文化共生に関する会議によく参加するのですが、外国人受入に関して、参加者同士で意見がかみ合わないことが多いです。

多くの企業の立場として、外国人受入は人手不足対策です。自分の会社で働いている間は面倒を見るけど、転職していくならその後は知らない、という立場の方が多いです。そして、自分の会社で長く働いて欲しいと言いつつも、定年になるまで雇用を継続する覚悟で、外国人を受け入れている企業は少ないでしょう。

一方で地域住民の立場からはどうでしょうか。外国人を採用している企業は、彼らが働いてくれることで外国人受入の恩恵を受けていますが、地域住民は分かりやすい恩恵がありません。むしろ、ゴミの分別や騒音問題などで迷惑を感じている人の方が多いかもしれません。

さらに自治体の立場からはどうでしょうか。自治体はもっと全体的に、もっと長期的な視点で考えなくてはいけません。人口減少に歯止めをかけなければならないし、地域の経済を維持するために外国人労働者の受入を推進する必要があるし、地域住民の不満を解消しなければいけません。外国人の老後の支援も考えなくてはなりません。

このように立場の違うメンバーで、地域の多文化共生の在り方を検討しても、なかなか話がかみ合いません。ただ、それでいいと思います。様々な立場の方が、このテーマについて議論をすること自体がとても大切だと思います。もちろん、具体的に何か方策を決めなければいけないときもあります。その時は、外国人受入の専門家をコーディネーターとして議論に入ってもらうことで、議論が平行線にならずに深まるかと思います。

.

多文化共生を実現するために必要なこと

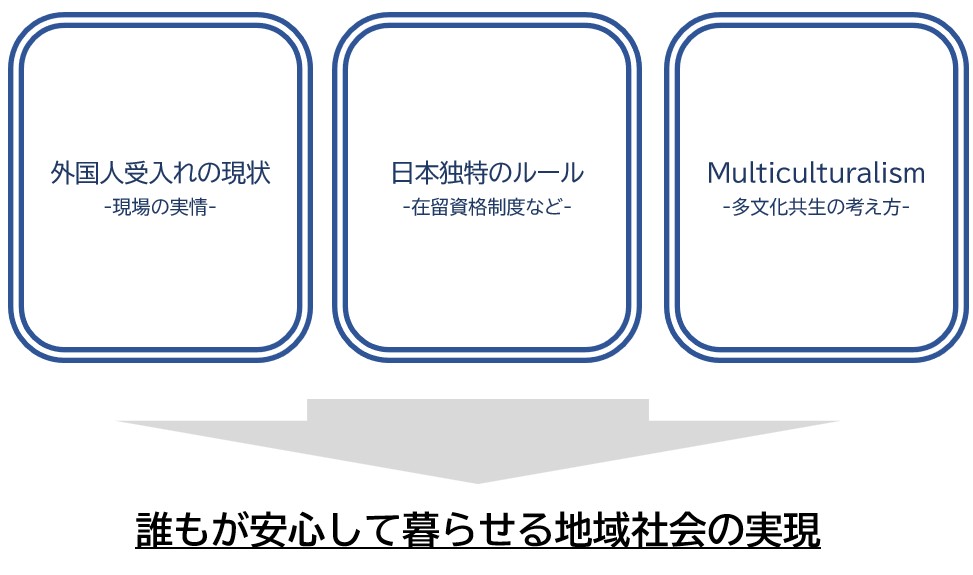

やるべきことは沢山あるでしょうし、時間をかける必要もあると思います。ポイントを3つ挙げてみます。

まずは、外国人受入の現状を理解することが大切です。外国人受入の成功事例を知ることも重要ですが、むしろトラブル事例をたくさん知ることが重要だと思います。多文化共生へ解決すべき課題が立体的に見えてくると思います。

次に、入管法など日本の法制度を知る必要があります。日本には在留資格が29種類ありますが、例えば、外国人が日本に住み続けるためには、日本語要件など様々な条件があります。在留資格ごとの外国人の制約や権利を知らなければ、具体的な支援が出来ません。

これらを知った上で、「多文化共生とは」という理念を浸透させていく必要があります。外国人受入に対して、企業は経済合理性で考えがちになってしまいます。外国人支援団体は外国人目線になりがちになってしまいます。全体のバランスを取るためには、そもそも多文化共生とは何か、という軸となる知見が必要となります。

このような知識を総合して、そして、立場の違う人たちで議論を重ねていくことで、誰もが安心して暮らせる地域社会が、ゆっくりと形成されるのだと思います。

外国人排斥の声は、外国人受入と多文化共生を両輪で進めることの大切さを気づかせてくれました。外国人受入のスピードを早めることは簡単ですが、多文化共生の意識を醸成していくには時間がかかります。最近の外国人排斥の声をしっかりと受け止め、外国人との目指すべき共生社会を改めて考えていきたいと思います。

.

キャリアバンク株式会社

取締役 海外事業部 部長

水田充彦

行政書士/社会保険労務士/日本語教師 有資格者。

外国人の採用・定着支援や自治体の多文化共生支援を専門とする。日本全国で外国人採用関連のセミナーを200回以上実施し、地域の外国人雇用の現状に精通。アジア圏を中心に50回以上の海外渡航歴があり、現地の送出機関や教育機関と豊富なネットワークを持つ。